Il fallut près de deux ans à l’architecte André Granet (1881-1974) pour élever son imposant immeuble de l’avenue Marceau, premier édifice important d’une longue et belle carrière, et très certainement avec l'aide de Roger-Henri Expert, qui fut le collaborateur fidèle de ses premiers travaux. Commandé par Paul Watel, sa demande de permis de construire fut publiée dès le 16 août 1912, mais le bâtiment ne fut signé qu’en 1914, indice très probable d’un travail soigné, mais complexe.

La façade principale, entièrement réalisée en pierre de taille, apparaît comme un exercice de style composite fort intéressant. En effet, elle emprunte à l’éclectisme de multiples éléments qui trahissent une solide culture classique, encore très fraîche dans la mémoire et la pratique du jeune architecte : marquise, consoles des bow-windows, balcons à balustres, pots-à-feu... Granet n’ignore rien de la tradition et se complaît ici dans un savant mélange. Jusqu’à la stricte symétrie qui, à première vue, n’annonce en rien le créateur plus audacieux qu’il allait être dès le début des années 1920. Pour comprendre cet étonnant mélange des genres, il suffit de lire sa date de naissance et de constater que, alors âgé d'à peine 33 ans, il appartient déjà à une génération postérieure à celle des grands maîtres de l'Art Nouveau, pour l'essentiel nés dans les années 1860. La carrière de Granet ne commence donc pas avant 1905 (1).

Néanmoins, l’artiste s’autorise aussi de grands espaces nus, annonciateurs de la sobriété d’après-guerre, mis en relief par des ferronneries virtuoses au dessin d’une grande rigueur, de style Art Nouveau par leur composition savante, leur iconographie à la fois végétale et animalière, mais déjà Art Déco par leur graphisme déjà très épuré, par endroits presque abstrait. Cette quête de simplicité atteint son paroxysme dans le dessin austère et très répétitif de la porte d’entrée.

Tout cela contraste singulièrement avec le parti adopté pour le sommet de partie centrale, composé d’un immense tympan, étrangement surdimentionné, prétexte à une somptueuse et monumentale composition sculptée. Le tympan lui-même est orné d’un gigantesque panier fleuri, d’où s’échappent deux longues branches feuillues. Mais ce motif surmonte deux immenses paons, magnifiquement placés devant des volutes au dessin d’une incroyable complexité. Leur nature exacte nous est inconnue, tant elles semblent relever du monde végétal, mais elles semblent en même temps proposer une éventuelle variation sur le motif de la queue de paon. Le soubassement de cet immense relief est exclusivement consacré à la pomme de pin, qui reste le motif principal de l’ensemble du programme sculpté, puisqu’il y apparaît en abondance, et jusque dans les travaux de ferronnerie.

Cette pomme de pin devient pratiquement exclusive sur la façade postérieure, qui mérite amplement d’être admirée pour elle-même. On peut la découvrir sur la petite et très discrète impasse du Docteur-Jacques-Bertillon. Si la symétrie y est toujours de règle, Granet se montre là beaucoup plus constructeur que décorateur, ne serait-ce qu’en offrant à la brique un rôle déterminant dans la mise en valeur des volumes, soulignant le creusement des balcons comme l’avancée des parties en saillie. On ne saurait rêver contraste aussi singulier entre les deux façades d’un même édifice, occasion de réaliser une double figure de style, aux effets totalement dissemblables.

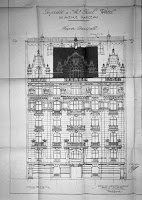

L’ensemble de cet immeuble offre très fortement l’impression d’un travail purement expérimental, puisqu’il ne fut pas appelé à beaucoup d’avenir dans la carrière de Granet : la guerre allait rapidement le conduire vers des voies beaucoup plus radicales, diamétralement opposées à ce qui nous est ici montré. Sans doute ces circonstances extérieures ont-elles suffi à conduire l’architecte vers un langage beaucoup plus conforme à ses goûts naturels. Il n’en reste pas moins vrai que cette unique et très brillante participation au monde de l’Art Nouveau constitue un passionnant prélude : le style des années 1920 y est déjà clairement annoncé, juxtaposé à des restes fortement présents d’une esthétique parfaitement éclectique, qu’on aurait volontiers retrouvé sur des immeubles des années 1890... D’ailleurs, il suffit de regarder l’élévation originelle, datée du mois de juillet 1912, pour se rendre compte que le projet initial ne s’évadait en rien de la banalité très “école des Beaux-Arts” qui restait encore la règle au cours des dernières années d’avant-guerre, au traditionalisme banal presque affligeant. L’évolution s’est donc certainement produite au cours du chantier : le propriétaire a sans aucun doute consenti des sacrifices financiers en vue d’une décoration plus riche, en accord avec le désir de l’architecte de rendre progressivement son projet plus original et plus novateur.

(1) Le fonds d'archives d'André Granet a été fort heureusement conservé. Il se trouve aujourd'hui à l'Institut français d'Architecture.