Premières œuvres de Schœllkopf entièrement réalisées sous son nom, les immeubles de l’avenue de la République le voient faire ses premières armes en solitaire avec les moyens assez modestes d’une architecture destinée à s’intégrer dans un quartier de Paris alors très populaire.

Mais, encore très jeune, sans doute devait-il se laisser porter par un certain hasard, en l’occurrence celui qui lui fit rencontrer ses premiers véritables commanditaires, Eugène et Ernest Bertrand. Ces personnes sont loin d’être sans importance pour sa carrière, puisque la propriétaire de son futur immeuble du boulevard de Courcelles (en 1901) s’appelait “Mme Bertrand” et appartenait assurément à la même famille. J’en veux pour indice le fait qu’elle demanda à Schœllkopf un autre immeuble, au 66, rue Saint-Maur, en 1907 ; à l’époque, elle était devenue “veuve E. Bertrand”. Il y a donc de fortes probabilités pour qu’elle ait été l’épouse d’un des deux hommes qui nous intéressent ici. Ne nous étonnons pas de cette densité des liens de famille et de la fidélité entre clients et architectes. A l’époque, surtout lorsqu’il n’avait pas une grande agence, l’architecte restait un véritable artisan, pour lequel le tissage des relations revêtait une immense importance. On sait maintenant fort bien, par exemple, que l’arborescence des commanditaires de Guimard est un très fascinant enchevêtrement de liens d’amitié et de famille. Mais il ne fut pas le seul, puisque Charles Plumet travailla aussi, et très rapidement, pour l’ensemble de sa belle-famille. Par ailleurs, on ne saurait ignorer le rôle des architectes dans de petites sociétés immobilières occasionnelles, dont ils étaient assez souvent les fondateurs et les financiers.

Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que cette famille Bertrand ait été d’une importance capitale pour Schœllkopf, qui édifia pour elle près de la moitié de son œuvre bâti, resté malheureusement très restreint à cause de son décès prématuré.

Selon la demande de permis de construire publiée le 2 août 1898, le programme se composait de trois immeubles, aux n°92 et 94 avenue de la République, et au n°60 de la rue Servan.

Commençons la visite par le plus petit édifice, construit sur la rue Servan. Il permet d’énoncer les principes du chantier tout entier, à savoir la maîtrise du langage de base de l’architecture urbaine, souvenir encore récent des études du jeune homme à l’école des Beaux-Arts, basée sur la symétrie et la simplicité. Schœllkopf se permet un travail intéressant sur la surface même de la pierre, en la traitant de différentes façons, jusqu’à l’insolite bandeau rustique, entre les premier et deuxième étages, où il s’autorise un curieux décor abstrait qu’on peut bien définir, à cause de ses ondulations, comme véritablement Art Nouveau.

Un peu plus ambitieux est le 94, avenue de la République. La parcelle n’est guère plus large, mais le parti décoratif s’y révèle déjà plus affirmé, non sans des moyens toujours très simples, en particulier dans l’ornementation de l’épaisse corniche qui supporte le grand balcon courant des étages supérieurs. On y retrouve quelque chose des petits enroulements qui agrémentaient, à l’origine, la façade de l’hôtel de l’avenue d’Iéna, sa première œuvre véritable.

Egalement caractéristiques du langage très personnel de Schœllkopf sont les petites ponctuations sculptées du sommet de la façade, immédiatement sous l’étage de combles, symptomatiques de sa volonté de toujours bien terminer ses édifices.

Le morceau de bravoure est, très logiquement, le bâtiment du 92, avenue de la République, que les deux précédents encadrent, magnifiquement situé à l’angle de la rue Servan. Mais qu’on ne s’y méprenne pas : restant dans le cadre d’une architecture populaire, l’artiste n’y déploie aucune abondance ornementale supplémentaire. Pour l’essentiel, il se contente de reprendre des éléments déjà présents sur les deux autres façades, mais qui sont ici amplifiés par un simple effet de répétition. Il ne fait véritablement qu’y ajouter un curieux motif de virgules géminées, en assez fort relief, esquisses d’éléments végétaux ressemblant à de curieuses paires d’yeux.

Dans cette description très sommaire, j’ai volontairement omis d’évoquer les portes des trois édifices - toujours si importantes lorsqu’on parle d’Art Nouveau - car leur traitement assez extraordinaire cache une sorte de progression ornementale qui ne paraît certainement pas fortuite. En effet, la clé de voûte qui surmonte la porte du 60, rue Servan, ressemble à un simple cartouche, comme on en réalisa tant à l’époque baroque. Sauf qu’on y remarque des terminaisons déjà bien Art Nouveau. Au n°94, ce même cartouche commence à prendre une forme vaguement animale : dans une première variation, le cartouche de départ, totalement abstrait, s’est donc paré de petits détails réalistes. Au n°92, enfin, le même cartouche prend enfin, avec une seconde variation, sa forme définitive de masque riant ; de zoomorphe, il devient tout à coup anthropomorphe. Cette dernière composition, très étonnante lorsqu’on comprend la façon dont elle a été créée, est un merveilleux morceau de sculpture et peut-être l’un des chefs-d’œuvre absolu de l’ornementation Art Nouveau, d’une simplicité absolue, d’une efficacité évidente, d’un effet saisissant.

L’origine évidemment baroque de cette décoration nous pousse ainsi à nous interroger sur l’immeuble contigu à ce groupe homogène. Schœllkopf pourrait-il en être l’auteur, même s’il n’appartient pas au programme confié à lui par les frères Bertrand ? Malheureusement, il est impossible de retrouver la moindre trace d’une demande de permis de construire à son propos. A moins qu’on puisse lui rattacher une assez étrange mention, publiée le 28 décembre 1896 : “89 présumé rue Servan et cité Bertrand. Propriétaires : Eugène et Ernest Bertrand, 90 boulevard Malesherbes. Architecte : E. Georgé, 64 rue Blanche. Construction”. Si la cité Bertrand existe bien aujourd’hui, elle se limite à une sorte d’impasse intérieure, incluse dans une seule et vaste construction. Mais, située de l’autre côté de l’avenue de la République, elle ne peut être à l’angle de la rue Servan, ni même en simple communication avec elle. Il y eut donc, en 1896, une grande confusion urbanistique à cet endroit-là, et on doit peut-être penser que la cité Bertrand a peut-être été imaginée à un emplacement différent, là où, finalement, l’immeuble du 96-96 bis, avenue de la République fut projeté.

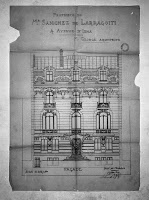

Il n’est pas nécessaire de nous étendre sur le constat que cette cité Bertrand portait le nom des commanditaires de Schœllkopf qui, quelques années plus tôt, avaient déjà demandé un immeuble au patron qui l’employait alors, Edouard Georgé. A propos de l’hôtel Sanchez de Larragoiti, avenue d’Iéna, nous avons déjà dit que ce jeune architecte, alors malade, allait bientôt mourir. Nous avons une nouvelle confirmation que Schœllkopf récupéra plus tard, non seulement ses travaux, mais également ses clients.

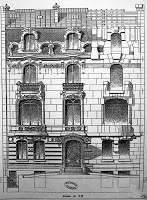

Que nous apprend donc l’immeuble ? Essentiellement que l’influence baroque, parfaitement discernable sur les trois immeubles déjà étudiés, y est encore plus évidente, notamment sur la très surprenante porte d’entrée principale, où le motif du cartouche est développé d’une façon délicieusement extravagante. C’est le premier indice que l’auteur de cet édifice est un architecte bien intéressant et d’un grand talent, qui se permit même, dans une œuvre qui se voulait probablement le pastiche un peu dénaturé d’une architecture historiciste, de rythmer l’étroite et longue fenêtre du rez-de-chaussée en y insérant deux audacieuses colonnes métalliques.

Ailleurs, on ne retrouve malheureusement rien de directement comparable aux immeubles voisins, ni dans les motifs sculptés, ici beaucoup plus abondants et riches, ni même dans le dessin des ferronneries. Néanmoins, au dernier étage, les fenêtres sont surmontées de petits frontons assez sobrement ondulés, très similaires à ceux qui apparaissent, au même endroit, sur les façades du n°92. S’agirait-il de l’influence directe et fortuite d’un bâtiment voisin et récent ? Ou plus simplement le réemploi d’un motif, dessiné par le même artiste ? Le débat reste ouvert, bien entendu. Une visite aux Archives de Paris devrait permettre d’obtenir de plus grandes certitudes sur ce point.

4 mai 2008 : J'avais promis d'échanger la vilaine photographie du dessus de porte du n°94, prise au moment où le ravalement de l'immeuble n'était pas achevé. C'est chose maintenant faite ! Et l'immeuble est maintenant tout propre.

173.jpg)

170.jpg)

171.jpg)