“Paris 1900” ayant déjà traversé maintes fois le boulevard des Maréchaux (et pas seulement pour savoir si les petits oiseaux chantent mieux dans d’autres communes), je vous propose aujourd’hui une halte... à Colmar, cité on ne peut plus pittoresque et charmante, même s’il va falloir désormais attendre le printemps pour boire un café (ou une bière !) sur l’une de ses adorables petites places.

L’époque de l’Art Nouveau n’est évidemment pas la plus heureuse de l’histoire de Colmar, puisque, depuis trente ans, la ville était alors allemande. En témoigne la gare, achevée en 1907, qui a été construite par les architectes Dietrich et Stoeckicht. Elle est caractéristique du Jugendstil qu’on trouve dans les bâtiments publics construits dans les départements alors annexés, particulièrement nombreux à Metz, où le grès rose intensifie son caractère pesant.

Le tissu urbain de Colmar, déjà dense en 1900, empêchait de beaucoup y construire. Les exemples d’Art Nouveau sont donc assez peu nombreux. A peine peut-on y remarquer les bains publics, face au musée d’Unterlinden, et une surprenante boutique, “Au croissant doré”, dont l’architecte semble être resté anonyme pour toujours.

Mais c’est dans le quartier qui s’étend face à la gare, évidemment beaucoup moins urbanisé au début du XXe siècle, que se situe la surprenante “Maison aux raisins” qui nous occupe aujourd’hui.

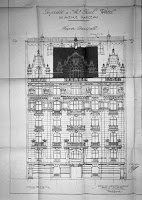

Reprenons ici les informations données par différentes sources, principalement la Base Mérimée : “Bâtie en 1904, entièrement en pierre de taille, par l’entrepreneur colmarien Matter sur les plans de l’architecte parisien Eudoxe Grégoriady, cette villa de style Art Nouveau est remarquable pour sa décoration sculptée inspirée de motifs végétaux, essentiellement la vigne et le raisin. Les façades ainsi que la très belle grille en fer forgé ont été inscrites à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1975.”

Dans cette notice apparemment documentée, plusieurs choses surprennent. D’abord, comment sait-on le nom de l’architecte, puisque l’édifice n’est apparemment pas signé ? Ensuite, et surtout, sur quel indice affirme-t-on que Grégoriady était parisien ? “Paris 1900” le saurait ! Or personne de ce nom ne figure dans les demandes de permis de construire de la capitale. C’est donc ailleurs qu’il faut chercher l’origine du constructeur de cette imposante villa.

Celle-ci frappe le regard, immédiatement, par un style qui n’a rien de germanique, hormis peut-être quelques lourdeurs dans le traitement de la sculpture. Nous avons là une maison typique de l’Art Nouveau latin, assurément français, mais avec quelques coquetteries qu’on pourrait dire italiennes ou espagnoles (l’opulence du bow-window, l’ornementation surchargée de la grille). La structure de l’édifice est visiblement traditionnel ; les éléments “modernes” ne constituent qu’un décor plaqué. Il s’agit donc essentiellement d’une “maison de sculpture”, les volumes n’ayant aucun caractère novateur très affirmé. On remarque néanmoins, comme beaucoup de maisons de cette époque, la grande discrétion de la porte d’entrée qui n’est pas placée au centre de la façade principale, mais sur l’une des façades latérales. Elle est joliment dissymétrique, mais sans aucune surcharge décorative. Pas même une marquise ! La répétition de son dessin sur la fenêtre d’escalier qui la surplombe n’est pas très heureuse, comme le sont quelques autres détails peu délicats, en particulier le traitement assez pauvre des angles. En fait, toute l’attention de l’architecte s’est concentrée sur l’imposant bow-window central, avec un fronton particulièrement compliqué, et sur la grille du jardin, morceau de haute virtuosité, mais qui tire l’essentiel de son efficacité sur la répétition infinie d’un module assez simple. Les poteaux qui scandent cette clôture donnent lieu à des arborescences subtiles, particulièrement développées de part et d’autre du portail, s’élevant très haut comme pour imiter les potences... du métropolitain parisien !

Dans le même quartier, on remarquera plusieurs autres grilles de jardin intéressantes, nettement moins virtuoses, mais qui paraissent caractériser l’Art Nouveau colmarien. On en trouve dans la même rue Bartholdi, au n°23, et surtout au 5, rue des Américains, où elle fait un bel effet devant une belle maison avec un bow-window en bois. Ce dernier édifice permet probablement d’accéder à une autre belle construction en pierre - dont nous l’avons pu apercevoir qu’un morceau de façade. Ses grâces presque nancéennes apparaissent totalement insolites dans cet environnement. Signe probable qu’à Colmar plusieurs architectes s’adonnèrent au style 1900, avec des bonheurs très divers, mais toujours de façon à rappeler les créations de Paris ou de Nancy, plutôt que celles de Strasbourg ou de Metz, plus ouvertement soumises à la modernité germanique.

084.jpg)